おはぎとぼたもちの違いは?別名は?もち米と炊飯器で出来る簡単な作り方も

「おはぎ」と「ぼたもち」の違いを知っていますか?

もち米を使って炊飯器で簡単にできるおはぎの作り方も紹介します。

おはぎについて

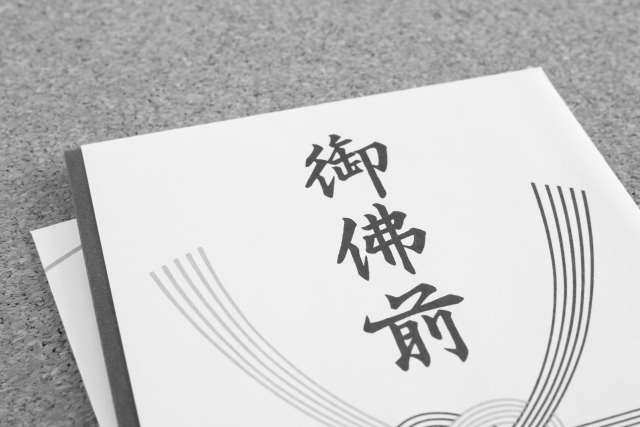

もうすぐお彼岸になりますね。お彼岸と言えば思いつくものとしては、お墓参りや彼岸花などがありますが、個人的には「おはぎ」を外すことは出来ません。

おはぎと言うのは、実は別の呼び方があるのを知ってますか?

ぼたもちも全く同じものなのです。

どうして呼び方が違うのかは諸説あるのですが、春に食べるとぼたもち、秋に食べるとおはぎになると言うのが一般的のようです。

では、夏と冬はないのか、と思う人もいるかもしれませんね。

これ、実は季節ごとにちゃんと呼び方があるのです。

おはぎの季節ごとの呼び方

おはぎの季節ごとの呼び方はこちら

春:牡丹餅(ぼたもち)

夏:夜船(よふね)

秋:御萩(おはぎ)

冬:北窓(きたまど)

中々風流と言うか、味わいのある趣き深い呼び方をしますよね。

私もおはぎについて調べるまで知らなかったのですが、こういう昔ながらの日本の風情が年々身にしみてくるのは、それだけ大人になったってことですかね。

地方での区別の仕方

しかし、おはぎとぼたもちは、別の食べ物だとする地方もあるのです。

その違いは以下のような理由で区別されるようです。

・こしあんを使って作ったものがぼたもち。つぶあんなど小豆の形が残っているものをおはぎ。(これは逆の場合もあり)

・外側のあんこは関係なく、米つぶの状態によって区別し、完全にもちの状態まで米をひいたものをぼたもち。ひいた米の粒がある程度残っているものをおはぎ。

・二口ほどで食べられる小さい形状のものをおはぎ。それより大きいものをぼたもち。

このように地域や場所によって呼び方が変わることもあるようです。

おはぎの作り方

では、次におはぎの作り方を説明します。

今回は、基本のおはぎときな粉餅の簡単な作り方を紹介します。

炊飯器で簡単に作れるので、是非試してみて下さい。

材料

お餅部分

・もち米:2合

・米:1合

・砂糖:大さじ1

・塩:少々

外側部分

・きな粉:砂糖と同量(お好みで)

・砂糖:きな粉と同量(お好みで)

・塩:少々

・あんこ200g(市販のもの)

作り方

炊き上がったら、15分程度蒸らしましょう。

お餅を用意している間にきな粉と、あんを用意します。

きな粉と砂糖は同量なので、それを混ぜ合わせて、塩を少し加えます。そうすることによって甘みが引き立ちます。

あんこは30gずつくらいに分けて、6~7等分し平べったい楕円の形にしておきます。

米が炊きあがったら、塩をひとつまみ加え、しゃもじで混ぜながら適度に米粒をつぶします。全体的にもちもちしてきたらいいです。

それをしゃもじで楕円形にして、ラップの上に用意したあんこを乗せて、そのうえにもちを乗せて出来上がりです。

きな粉もちは、同じような形にしたもちにきな粉をまぶせば完成です。

全部で20個位は出来ると思います。

お彼岸に簡単にできるおはぎを作って、家族で召し上がってみて下さい。